4月份城鎮失業率為6.1%,接近2020年2月6.2%的高點考慮到2月份的季節性高失業率,一些市場觀點認為,本次疫情帶來的就業壓力已經接近甚至超過2020年的疫情期CICC認為,目前我國整體就業壓力小于2020年疫情期間,但結構性壓力突出,年輕人失業率上升,中小企業就業壓力持續存在在政策支持下,我國奧肯定律曲線向左偏移,穩定就業所需的經濟增長率低于疫情前預計全年平均失業率將控制在5.5%以內

以下為原文內容:

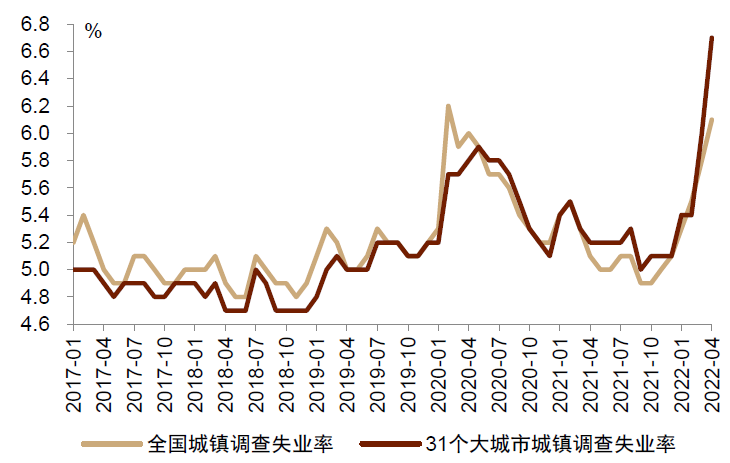

疫情反彈對就業形成階段性壓制,2020年全國整體就業壓力小于疫情時期4月份城鎮失業率為6.1%,接近2020年2月6.2%的高點考慮到2月份的季節性高失業率,一些市場觀點認為,本次疫情帶來的就業壓力已經接近甚至超過2020年的疫情期我們認為這兩種疫情下失業率的可比性較弱,2020年失業率可能被低估當時疫情正值春節農民工已經回到了他們的家鄉,他們沒有在外面找工作即使他們找到了工作,他們也不能開始工作這些群體可能在無形中失去了工作,但不符合失業人口的定義從31個大城市的失業率也能看出端倪2020年31個大城市失業率的高點并沒有出現在受疫情影響最大的2月份,而是出現在復工的5月份,這反映出失業率的走勢與居民的工作意愿和就業到達情況有關如果從城鎮新增就業來看,今年的就業壓力相比2020年更加明顯:今年4月新增就業121萬人,同比下降13.6%,遠好于2020年2月的39萬人

圖表1:全國及31個大城市失業率調查

雖然整體就業形勢好于2020年,但今年結構性就業壓力明顯:疫情過后,年輕人失業率趨于上升,與主要就業群體分化加大4月份,16—24歲年輕人的失業率達到18.2%,比3月份高2.2個百分點,創下數據發布以來的新高智聯招聘數據顯示,一季度高校畢業生CIER指數為0.71,創疫情后新低,與整體指數差距拉大,截至4月中旬,有求職計劃的應屆畢業生中,46.7%已獲得就業意向,15.4%已簽約,較2021年的62.8%和18.3%有一定程度的下降疫情波及到更多年輕人集中的大城市,以高校畢業生為代表的年輕人就業供給也創歷史新高教育部預計2022年高校畢業生1076萬人,同比增加167萬人如果把視角擴展到2020年以來的整個后疫情時期,就會觀察到16—24歲和25—59歲的失業率是趨勢性的2020—2021年年輕人平均失業率比2019年高出2.3個百分點,而同期就業人口平均失業率僅高出0.1個百分點,甚至低于2021年疫情前的水平

圖3:按年齡組別劃分的失業率調查

圖表4: CIER大學畢業生指數創下疫情后新低。

圖表5:今年應屆畢業生有就業意向的比例有所下降。

圖表6:今年大學畢業生人數創新高。

在后疫情時期,年輕人與主體人群就業績效的分化可能與疫情不確定下企業的成本決策有關畢業生找工作難是老生常談,但持續高企的青年失業率卻是疫情過后的新現象除了畢業生供給擴大,學生就業心態和擇業觀念變化等趨勢性因素外,疫情高度不確定性下的企業行為變化可能對就業結構產生重要影響面對疫情帶來的短期壓力和長期不確定性,企業降低人力成本的常用方式包括裁員,降薪和裁員其中招收新生是一項擴大成本的措施,業務有壓力時會先收縮而且減招涉及增量變化而非存量調整,不像裁員降薪會損害員工權益,實施阻力小同時,疫情發展的高度不確定性使得未來業務隨時反彈,企業也不會輕易辭退成熟員工,以便疫情過后一旦需求修復就能迅速恢復生產因此,在疫情的壓制下,企業紛紛選擇降薪共渡難關,而不是輕易裁員就失業率而言,它意味著就業人口的失業率穩定,而年輕人的失業率較高

圖表7:企業更傾向于選擇降薪而非裁員。

注:樣本企業為a股上市公司,企業樣本約4000家人均薪酬相對變化=/*100職工就業相對變動的計算方法是一樣的

農民工就業從供不應求轉變為需求不足一般來說,農民工被認為是勞動力市場的弱勢群體,但實際上,農民工很可能在2021年下半年經歷一個相對火熱的時期2021年,外來戶籍人口失業率繼續下降,平均失業率比本地戶籍人口低0.17個百分點,與此同時,2021年下半年農民工收入大幅增長,增速一度超過同期城鎮工資收入這種現象的出現,可能與農民工的供給收縮有關從2020年到2021年,農村外出務工人數再也沒有恢復到疫情前的水平但2022年第一季度,農民工人數大幅增長,超過2019年同期,創下歷史同期新高,但疫情的反彈削弱了東部地區的用工需求,農民工就業供需形勢出現逆轉一方面,失業率快速上升4月份,外來人口失業率達到6.9%,比去年末上升2個百分點,另一方面,收入增速下滑一季度,以2019年為基數的農民工收入復合增長率僅為3.5%,低于同期城鎮居民工資收入5.7%的復合增長率

圖表8:按戶籍統計的失業率調查

圖9:居民收入累計同比增速

注:為消除基數擾動,2021—2022年收入增長率與2019年同期相比為復合增長率。

圖表10:農民工的同比增長

注:為消除基數擾動,2021—2022年增速與2019年持平。

大城市就業由熱轉冷與疫情對地區和行業的不對稱影響密切相關大城市提供更高質量的工作崗位,吸納更高質量的從業人員,疫情發生前失業率低于全國總體水平但是疫情之下,大城市的就業壓力更大2017年至2020年,31個大城市的失業率平均比全國失業率低0.11個百分點,自2021年以來平均高0.15個百分點一方面,疫情的傳播主要通過人員流動來實現,大城市作為區域樞紐,面臨疫情的風險較大5月前三周,全國18個大城市地鐵客運量同比下降44%,加權平均擁堵指數下降7%同期,全國100個城市擁堵指數實現了1%的同比正增長另一方面,疫情主要影響線下服務業,而大城市服務業占就業比重更高,受影響更大

圖11:年平均調查失業率

圖12:擁堵指數同比增長

中小企業和個體工商戶的就業壓力也持續存在88%以上的個體工商戶分布在線下服務業,如批發零售,住宿餐飲,居民服務等.疫情反彈將給個體工商戶帶來持續的經營壓力中國中小企業發展指數顯示,自2021年末以來,勞動力需求指數下降了1.2,而同期勞動力供給指數上升了1.7,中小企業勞動力供求分化進一步加大

圖表13:個體工商戶行業分布

圖表14:中國中小企業發展指數

就業是民生之本,也是實現內生經濟增長正循環的重要環節就業壓力會抑制居民消費經濟穩定發展,市場主體穩定運行,有利于居民充分就業,居民穩定就業可以增加收入,擴大消費,促進經濟穩定發展在內生經濟增長的正循環中,就業起著橋梁作用西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心的調查顯示,2022年第一季度,超過六成的人因為就業或實際收入減少而減少消費,這在低收入群體中更為明顯我們對歷史數據的計算表明,失業率的上升通常會導致誘導消費的下降疫情過后,失業率平均上升1個百分點,會拖累零售額增速下降5個百分點左右

圖表15:2022年第一季度預期消費減少因素分析

在穩定就業政策的支持下,中國奧肯定律曲線左移,年均失業率有望控制在5.5%以內根據疫情前的數據,我國失業率的上升與經濟增長率之間存在很強的負相關關系,符合奧肯定律即伴隨著經濟增速的下滑,失業率存在上行壓力我們的估計表明,平均經濟增長率每下降1%,失業率就會增加0.4%左右疫情發生后,由于經濟增長率和失業率的大幅波動,奧肯定律的數據特征被削弱總體來看,數據分布向左偏移,即同樣的失業率,所要求的經濟增長率更低,這可能反映了就業穩定政策的作用如果今年平均失業率控制在5.5%以內,根據疫情后的新奧肯定律曲線,所需的經濟增長率可能不會很高我們預計,在穩增長,保就業的政策支持下,這一目標仍有望實現

圖16:2021年第一季度預期消費減少的因素

聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

精彩推薦

精彩推薦

每周熱點

每周熱點